地域主体による生活交通の導入マニュアル(地域公共交通マニュアル)

地域主体による生活交通の導入マニュアルとは

高齢化の進展に伴い、公共交通サービスが行き届いていない郊外の住宅地などでは、移動に制限を受ける交通弱者が増加しており、日常生活を支える公共交通の確保は重要な課題となっています。

このような課題を解決するため、平成30年5月に策定した裾野市地域公共交通網形成計画において、「地域主体による生活交通の導入マニュアル」を策定し、公共交通空白地域などにおいて移動手段を導入する際に地域が主体となって自分たちのライフスタイルにあった公共交通を導入することができるよう導入の手法や基準などを明確化したものです。

地域主体による生活交通の導入マニュアル (PDFファイル: 4.0MB)

地域主体による生活交通の導入マニュアル(概要版) (PDFファイル: 591.5KB)

対象地域

生活交通の導入を検討する際は、その地域に既存の公共交通機関が存在する場合には、まず、その公共交通機関を維持する施策を展開することを基本とします。

それ以外の地域(公共交通空白地域(注釈1)および公共交通不便地域(注釈2))においては、その地域の特性を踏まえ、その地域に適した運行形態などを選択していきます。

また、導入の検討は、原則として行政区単位で行うものとします。

(注釈1)公共交通空白地域とは、鉄道駅および路線バスのバス停からおおむね500メートルの範囲より外側の地域

(注釈2)公共交通不便地域とは、路線バスなどのバス停はあるものの、便数が少なく公共交通のみでは生活が困難な地域

地域で取り組む意義

市では、地域が主体となった生活交通導入の取り組みに対して支援を行います。民間事業者により経営・運行される路線バスとは異なり、地域主体で生活交通の維持・確保の実現が図られることには、次のような意義があります。

- 地域が主体となって生活交通を維持確保することは地域の「誇り」や「愛着」につながります。また、地域づくりにも結び付きます。

- 実際の利用者である地域が主体となって生活交通の維持確保に取り組むことにより、地域が運行させた自分たちの生活交通として、「守り」「育てる」意識を持つことができ、持続的な生活交通の確保につながります。

- 地域が主体となることで、運行計画などに対するさまざまな意見を集約しやすく、合意形成を得やすくなります。

- 地域固有の移動ニーズが把握でき、地域特性に応じた路線設定等につながり、地域にとって利便性の良い生活交通となります。

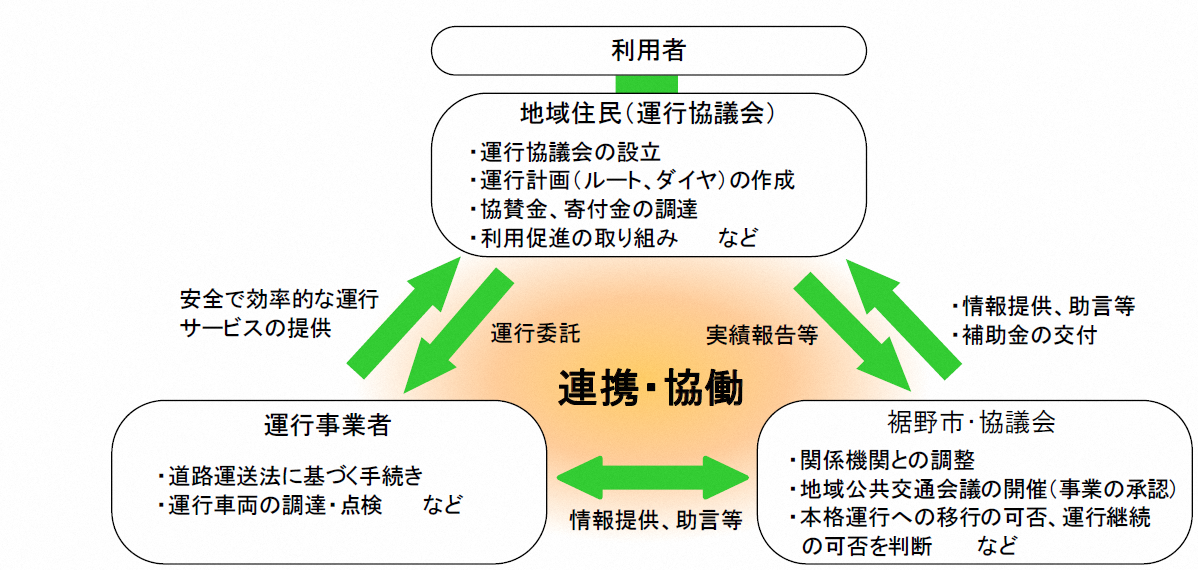

関係者の役割分担と連携

地域だけで生活交通を確保する場合、煩雑な事務手続きや専門知識の習得など、さまざまな生じてくると考えられます。このため、地域主体のもと、運行事業者、市の3者適切な役割分担で連携して取り組んでいくことが重要です。

こうしたことから、3者が連携して事業を運営していくために、地域(自治会など)、交通事業者、行政などが参画する地元協議会を設立し、運行計画の作成・改善や利用促進策などを決定していきます。

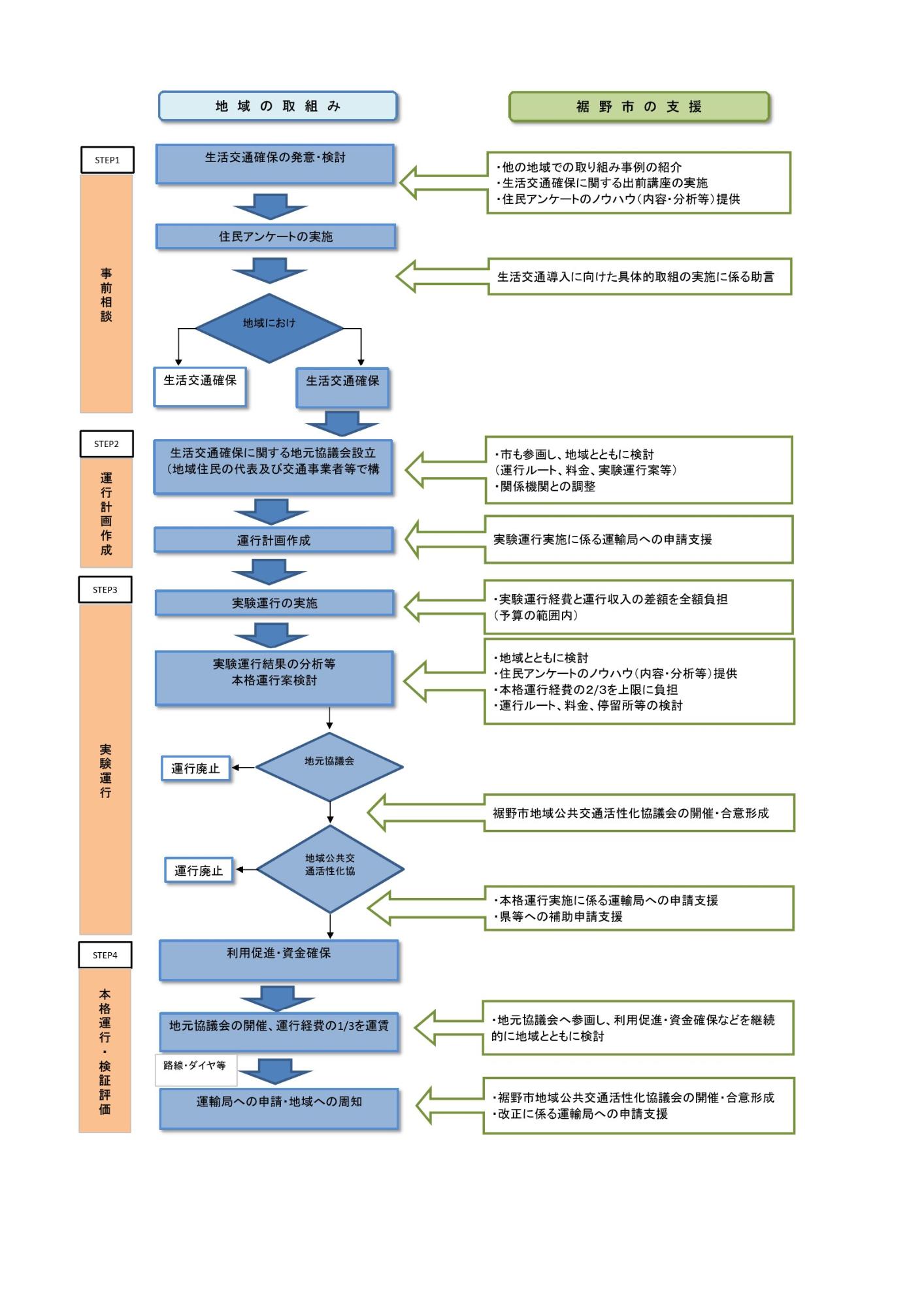

導入の手順

費用負担のルール

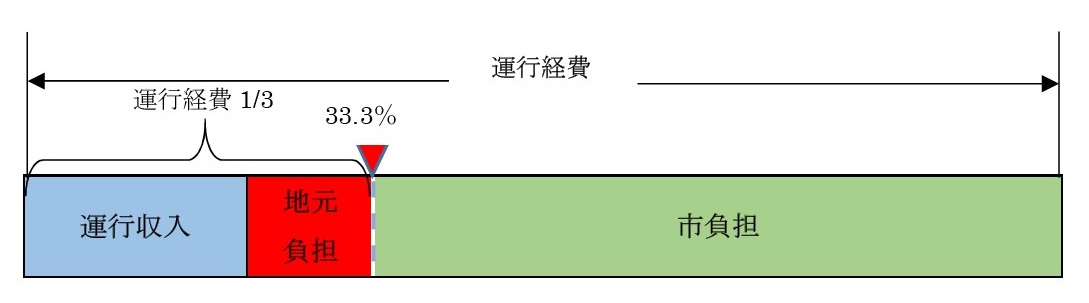

地域主体の生活交通を本格運行する際の費用負担のルールとして、市の負担は運行経費の2/3までを上限とし、残りの1/3を運行収入(運賃収入、沿線企業の・店舗などの協賛金)で確保できない場合は、不足分を地域で負担することとします。これは、地域で利用促進を図り、公共交通を「守り」「育てる」という意識を醸成するためのもです。

その他

- 市の職員が市民の皆さんの地域に出向き、この制度について分かりやすく説明する「出前講座」を実施していますのでご利用ください。なお、出前講座の申し込み方法などについては、生涯学習課(電話055-994-0145)へお問い合わせください。

- その他、この制度に関する詳細については、下記の企画政策課へお問い合わせください。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

都市計画課 都市計画係

〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階

電話:055-995-1829

ファクス:055-994-0272

更新日:2020年03月17日